ロボットをプログラミングで動かしちゃうなんて夢があって楽しそう!ですが、市販のロボットをプログラミングするキットは結構いいお値段で何万円もするのが主流です。

.jpg)

.jpg)

ちょっと試してみたいだけなのにお財布に優しくない…。

今流行りのロボットやプログラミングにすごく興味はあるけど、なるべくお金をかけずに楽しんでみたい!ついでにいえば、分厚い参考書なんて読みたくないから簡単で分かりやすいものがいい!そんなあなたの願いを叶えるような方法があるんです。

それは、自宅にある空き箱や段ボールがちょっとした工夫とアイデアでプログラミングできるロボットになるんです!もし上手くいかなくたって、もともと自宅にあった不要なものだから痛くも痒くもありありません!

ということで、今回は、お金をかけずに自宅にあるものでロボットをプログラミングできちゃう面白いアイデアをご紹介していきます!

キャラメルの香りのハグハグをプログラミングで動かそう!

楽しくプログラミングが学べる救世主!それは、2mの巨体に甘ーいキャラメルの香りをただよわせる謎の生物?それともロボット?それは「ハグハグ」なんです。

おはようございます、ハグハグです。

今日12/17は、飛行機の日。

ということで空港にやってきました。

ハグをして笑ってる人もいれば、

泣いてる人もいる……空港ってふしぎな場所ですね。 pic.twitter.com/xu0gShkZxb— ハグハグ【公式】 (@hughugdesu) December 17, 2016

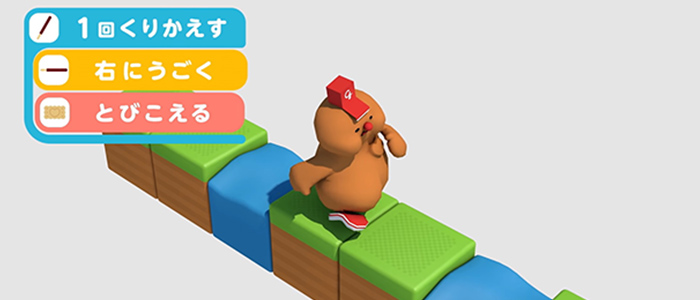

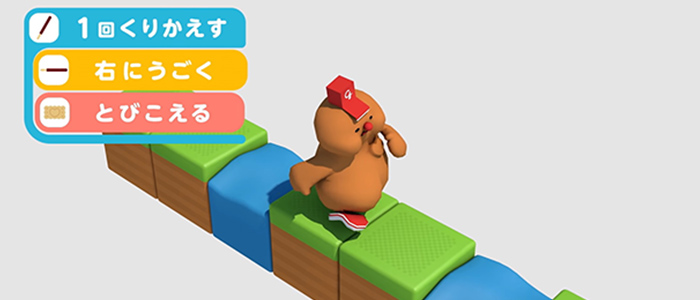

そんなハグハグはプログラミングによって動くのでやっぱりロボットにちがいありませんね!なかなか可愛いビジュアルのハグハグと遊ぶには誰もが知っているお菓子会社グリコの開発したアプリ「グリコード」をまずはダウンロードしましょう!

このアプリはもちろんお金はかかりません!そして他のプログラミングアプリと違う点は、なんとポッキーでプログラミングしちゃうんです。

お菓子を使ってプログラミングなんてさすがお菓子メーカ!

どこにでも売っているあのポッキーがなんとハグハグを動かす魔法の杖に変身しちゃう!正直「プログラミングかぁ、子供達はできた方がいいんだろうなぁ」くらいに思っていたのですが、自宅に備蓄しているポッキーでプログラミングができちゃうなんて!即ダウンロードしました。

これってプログラミング系アプリではすごく珍しいですよね!

さあ用意するものは、白い紙とポッキーだけ!私はキッチンペーパーで代用しました。紙の上にポッキーを並べたらハグハグをプログラミングできちゃいます!泣いている女の子を笑顔にするためにポッキーで指示を出し、ハグハグを女の子のもとに向かわせましょう!

普段使っている言葉でなくポッキーでしかハグハグと話せない…、何だかすぐポッキー語に変換できない自分にむずがゆい感じがします。それくらいポッキー語に変換する作業は簡単そうでいて結構頭を使うので、3時のおやつタイムにポッキーを食べながら少しずつ進めるのがちょうどいいでしょう!

ちょっと頭が疲れたらポッキーでエネルギー補給もできて一石二鳥!

オリジナルロボットが主役のプログラミングボードゲームを作っちゃおう!

ハグハグのおかげでプログラミング楽しいかも!と思えたのは良かったのですが、ずっとスマホの画面を見ているのもちょっと疲れてきますよね。

だったら、お手製ロボットを使ってプログラミングしちゃいましょう!ロボットは家にあるいらない段ボールでつくれちゃいます。👇

そして段ボールでカッコいいロボットが出来上がったら、ロボットが活躍できる舞台をボードゲーム上につくりましょう。

なぜなら、プログラミングを学ぶのに最適なのがボードゲームだからです!そんなプログラミング系ボードゲームは、まだまだ海外製が多いものの、日本でも結構色々と発売されているんです。

そしてプログラミング系ボードゲームを見ていると共通点があるんですね、ですからポイントをおさえれば自分自身でプログラミング学習に役立つボードゲームを作る事も可能なんです!

事実、アメリカで9歳の女の子がプログラミングが学べるボードゲームを作って販売しちゃったんです。それがこちらです『Coder Minds(コーダーマインズ)』

9歳が開発。遊びながらAIプログラミングが学べるボードゲーム「Coder Minds」 https://t.co/yx6NqTKd2a

— Punk Patsy Yaeda (@yaeda) June 13, 2019

ここまでクオリティの高いものをいきなり作るのは無理ですが、プログラミングの基礎3点①「順番に実行する」②「処理を繰り返す」③「条件によって処理を変える」を押さえて作ればプログラミングの理解につながるボードゲームが作れちゃうんです!

プログラミングに必要な3つのポイントとは👇

- 『順番に実行する』

コンピューターは与えられた命令を上から順番にこなしていきます。そして最後の命令までくると動くのをやめます。ですから、プログラミングにおいて命令の順番はとても大切になります。なぜなら命令の順番次第で効率が悪くなってしまったり、思った通りの答えにならなくなってしまうからです。 - 『処理を繰り返す』

コンピューターは同じ作業を繰り返すのがとても得意です、この特徴を利用して複数の命令を組み合わせて同じ作業を何回もさせることでプログラムを作っています。 - 『条件によって処理を変える』

同じ作業が得意なコンピューターですが、ただひたすら同じ作業を繰り返しているだけでは望む結果が得られないこともあります。そんな時は条件に応じて違う処理をするようにいくつかのパターンを教えます。たとえば、「もし○○なら、□□を実行する、そうでなければ△△を実行する」のようにある条件では違う動きをするように覚えさせるのです

さてこれらプログラミングの基礎となる3つの条件を使って身近にあるものでボードゲームを作ってみましょう!ですが、「よし作ってみるぞ!」と意気込んでも何から作り始めていいかわからないですよね。

ボードゲーム制作にも、まず決めなければならいことが3つあるんです。これを決めてしまえば意外と簡単に形になってきます!

それが①テーマ②体験③ルールです

- テーマ(世界観を決める!)

このゲームを通して何を伝えたいのか、どんなことを楽しんでほしいのかを決めましょう! - 体験

そしてゲームを通してどんな体験ができるのかを決めましょう!架空の世界でプレーヤーがどんな体験ができるのか決めることで完成の形が想像できるようになってきますね。 - ルール

最後にゲームにおいて絶対必要なルール作りです。この際にプログラミングの基礎3点を盛り込めばグッとプログラミング理解につながるゲームができるはずです。

ここまで決まったら原寸大の模型を作ってみましょう!

次は、ゲームの大枠が決まったら、実際にゲームで使用するものを作っていきます。

- ゲームに必要なアイテムを作る

ボードゲームに必要なボードや駒、カードなど必要になるものを考え、制作しましょう。 - 取り扱い説明書(ルールブック)を作る

色んな人とゲームが楽しめるようにゲームのルールを書いたルールブックを作っていきましょう。 - ゲームを入れる箱をデザインする

市販のボードゲームを参考にゲームが面白そうにみえるデザインにしましょう!ただの箱のままでも構いませんがオリジナルの箱を用意すると愛着がわきますので是非作ってみましょう。

イラスト化することでイメージがつかみやすくなるのでおススメです!

プログラミングの基礎を理解したらロボットを動かそう!

ボードゲームでロボットをプログラミングできたら、次はもっと大きなロボットを動かしてみましょう!参考にするといいのが、村田製作所の「動け!!せんせいロボット」です!

この先生ロボットですがどんな風にできているかというと、子供達が「せんせいロボット」にかぶせる頭を段ボールでつくります。そしてそのロボットの頭を村田製作所の職員がかぶれば「せんせいロボット」の出来上がりです!

自分たちで作り上げた「せんせいロボット」はタブレットでプログラミングすることで、動かせちゃいます!段ボールからロボットができて動いちゃうなんて、漫画のキャラクターみたいです。👇

【5/24メーカー受注締切①】

9月再生産予定の「ダンボー[ミニ]」が予約締切間近です!!https://t.co/nQchHCskHf#コトブキヤ #よつばと #ダンボー pic.twitter.com/ScS5lQoxWg— コトブキヤ宣伝 (@kotobukiyas) May 22, 2019

さながら、ボードゲームの駒が「せんせいロボット」といった感じでしょうか。自宅でダンボールさえ用意できればオリジナルの「せんせいロボット」ができちゃいますね!

頭だけでけでなく、ロボットの全身を作りたい!って場合にはこんな動画も参考にしてみるといいでしょう!

ロボットの頭の中がよく理解できるアンプラグド教育とは

ロボットたちに指示を出すときはプログラミングという言葉を使って細かく丁寧に伝えなければいけないということが分かってきました。ですがロボット達の不思議な言葉は、まだまだ色々あるので少し知っているだけでも、もっと本格的にロボットをプログラミングする時の助けになるでしょう!

少し知っている言葉が増えるだけで新しい勉強への一歩が踏み出しやすくなりますよね!

それを学ぶのに最適なのが、少し前から海外の小中学校で取り入れられているアンプラグド教育(パソコンを使わないプログラミング教育)です!教育なんて言っていますが、ほとんどゲームのようでワイワイ身体を動かしているうちにプログラミングについて理解できてしまうんです。

では実際にどんな感じなのか見てみましょう!👇

- 【二進法をゲームで学ぶ方法】

- 【色を数で現わす方法(FAXの原理)】

- 【ソートについて理解する方法】

- 【時間内に仕事をおえる方法】

これら二進法やFAXの原理、ソートについてなど改めてどういうことか考えたこともありませんでしたが、「ロボットやパソコンの中でこんなことが起こってたのね!」とすごく合点がいきました。

さて今回は自宅にあるものでお金をかけずにロボットをプログラミングする方法をご紹介しました!

- かわいいロボット!?ハグハグをポッキーでプログラミングしよう!

- お手製ロボットでプログラミング系ボードゲームを作ろう!

- 「せんせいロボット」を自宅で作ってみよう!

- ロボットの頭の中が理解できる海外のアンプラグド教育を観てみよう!

いきなり本格的なロボットをプログラミングするのはお金の面でも気持ちの面でもハードルが高いですよね。でも自宅にあるものを使ってロボットのプログラミングが体験できるなら試してみよう!って思っちゃいますよね。予定のない週末は家族でロボットをプログラミングしちゃいましょう!

せんせいロボット出動!ですね👍